クズザンポー!だいぶご無沙汰してしまいました。というのも、先日まで約1か月間、ローカルガイドとホームステイの研修を実施するため、ハに滞在していたんです。今回は、ローカルガイド研修の様子について、レポートしたいと思います。

地域のローカルガイドを育成する意義は、大きく分けて二つあります。ひとつは、地域の人々の雇用機会を拡大し、収入の向上を図ること。もうひとつは、訪れる観光客が、地域で生まれ育ったローカルガイドから案内を受けることで、より深い体験ができることです。

今回、ハ県事務所を通して、「ハに住民登録がある人」と幅広くローカルガイドの研修生募集を行ったところ、高校や大学を中退し、就職先が無く地元に残っているものの、エネルギッシュでやる気の溢れる地元の若者たちが集まり、最終的に16名が研修を修了しました。ほとんどの参加者は、家事手伝いや日雇いの仕事で生計を立てており、ローカルガイドになることで生計の向上に繋がる!と積極的な姿勢で研修に臨んでくれました。英語での学校教育が行われているブータンだけあって、皆さん英語も堪能です。

カツォ郡役場のホールで行われた座学の研修。日本式ピース!での集合写真に盛り上がるガイド研修生たち。

研修は、JICAが開発した“Interpretive Methods for Community-Based Ecotourism”というテキストを用い、ブータンで多くの研修を手がけるカリスマ講師、サンゲイ・プルバ氏の主導のもと実施されました。サンゲイ氏は、以前JEEFがポプジカで実施したローカルガイド研修内容を習得し、今回の研修講師を務めます。Interpretation(インタープリテーション)は、「通訳する」という意味ですが、この研修では、「自分が知っている地域に関連した知見を、外部からの客人に分かりやすく説明する」という意味で用いられています。自身が経験豊かなベテランガイドでもあるサンゲイ氏は、『ローカルガイドの醍醐味は、単なる”sightseeing”ではなく、お客さまの心に残るような体験、”sight-doing”を提供することだ』と、繰り返しローカルガイドの意義を強調しながら、インタープリテーションに必要なスキルや、ガイドに必要な資質について説明しました。

一人ひとりにユニークなニックネームを付けるなど、研修生の心を掴むのも上手なサンゲイ氏

前半と後半に1回ずつ行われた実地研修でも、唯一の外国人であった私に、こぞって「この野草に触れるとかぶれてしまいますから、気を付けてくださいね。」「あのチョルテン(仏塔)の屋根の上に石を投げて、地面に落ちなければ、夢がかなうと言われているんですよ。やってみてください。」などと、皆さん初々しくも丁寧にガイディングをしてくれました。研修が始まったばかりの頃は、自己紹介もしどろもどろだった研修生たち。修了する頃には、だいぶ自信がつき、人前で堂々と話せるようになりました。

地域におけるお寺の重要性について熱心に説明する研修生

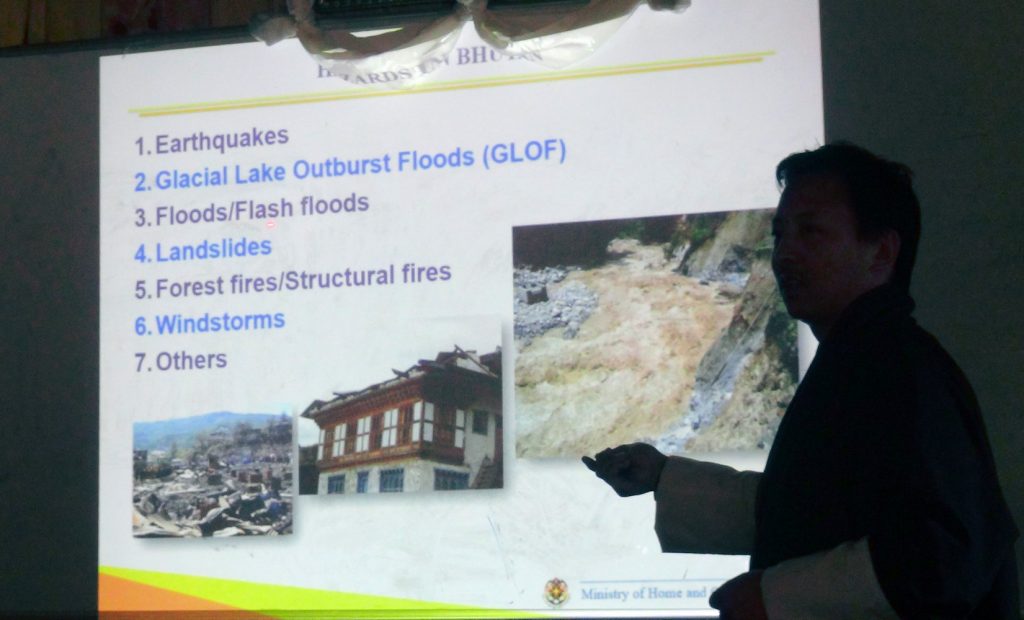

ガイドをする上で忘れてはならない、救急処置や防災についても、政府の防災課の方を招いてしっかりと学びました。「これまで何となく分かっていたつもりになっていたけれど、救急や防災について、体系的に学び直すことができた。お客さまの安全を第一に、責任をもってローカルガイドの仕事をこなしていきたいです!」と、やる気満々の新米ガイドたち。今回は、一人ひとりへのアンケート調査も行いました。これからこちらのサイトでも、よりクローズアップして個性豊かなガイドたちをご紹介していきたいと思います!

ファースト・エイドを自ら体験しながら学ぶ

筑波大学でも学んだ防災課の専門家から、わかりやすいレクチャーを受ける

.